Die Arche Noah aus Beton?

Von weitem betrachtet, wenn man den Weg zur Kapelle hinaufgeht, erinnert die geschwungene Dachform an die Arche Noah, als sei das Gebäude nicht nur ein Schutzraum, sondern auch ein Symbol der Errettung und des Neuanfangs. Doch sobald man sich dem Bau nähert, entfaltet sich eine architektonische Welt voller Widersprüche, unerwarteter Details und spiritueller Tiefe.

Die Spannung zwischen Erdverbundenheit und Transzendenz

Le Corbusier war dafür bekannt, seine Bauten auf Stützen zu erheben – sie schwebten oft über dem Boden, losgelöst von der Erde, als wären sie Maschinen zum Wohnen. Doch Ronchamp ist das genaue Gegenteil: Die Kirche ruht massiv und fest auf dem Boden, fast wie ein monolithischer Fels, der aus der Erde herausgewachsen ist.

Diese Bodenhaftung ist kein Zufall. Ronchamp ist kein „rationaler“ Bau, sondern ein spiritueller Ort, der sich organisch in die Landschaft einfügt. Statt der strengen Geometrie der Moderne verwendet Le Corbusier hier wellenförmige Linien, unregelmäßige Wände und eine scheinbar zufällige Anordnung von Fenstern, die das Licht ins Innere lenken.

Licht und Raum – Eine sakrale Erfahrung

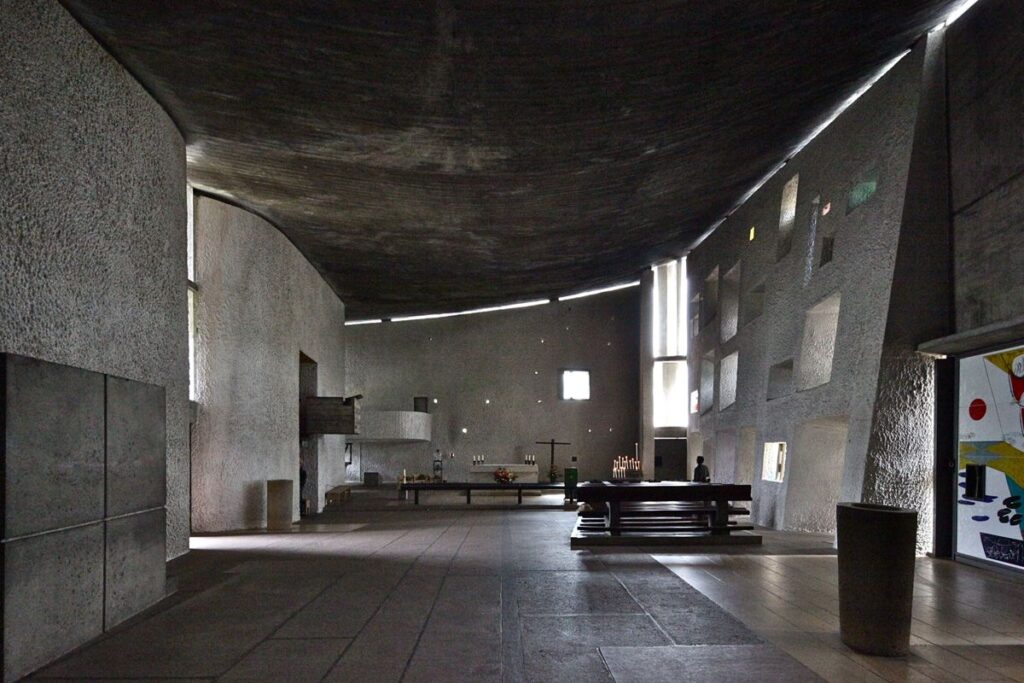

Betritt man das Innere der Kirche, wird sofort klar: Hier wird mit Licht „gebaut“. Die kleinen, asymmetrisch platzierten Fenster wirken von außen fast wie zufällige Einschläge, doch innen erzeugen sie ein magisches Spiel aus Licht und Schatten. Je nach Tageszeit und Jahreszeit wandert das Licht durch den Raum und verwandelt die Atmosphäre.

Man könnte fast sagen, dass die Architektur hier weniger aus Beton als aus Licht geformt ist. Dieses Prinzip erinnert an romanische Kirchen oder gar an frühe Wüstenbauten, in denen die wenigen Lichtöffnungen mit grösster Bedacht gesetzt wurden, um eine sakrale Stimmung zu erzeugen.

Die Inspiration aus der „Ursprungsarchitektur“

Le Corbusier war ein „Ursprungs-Architekt“. Er suchte nicht nach stilistischen Vorbildern, sondern nach prinzipiellen Lösungen, die sich aus Klima, Material und Funktion ergaben.

Viele Elemente von Ronchamp erinnern daher an alte Bauweisen:

Dicke, massive Mauern

→ Hitzeschutz, wie bei den Lehmhäusern der Pueblos oder den alten jüdischen Wüstenbauten.

Unregelmässige, tiefe Fensteröffnungen

→ Ein Lichtspiel, das nicht blendet, sondern den Raum durchflutet, genau wie in Lehmhäusern des Nahen Ostens.

Ein Dach wie ein Schutzschild

→ Es wirkt nicht als Deckplatte, sondern als massive, gebogene Form, fast wie eine natürliche Höhlendecke.

Der freie, fließende Innenraum

→ Wie in den Kiva-Versammlungsräumen der Pueblo-Indianer, die sakrale Räume ohne strikte Trennung von Altar und Versammlungsfläche kannten.

Ronchamp ist also keine „europäische“ Kirche im klassischen Sinne, sondern eine, die sich an uralte Bauweisen anlehnt, an Kulturen, die das Prinzip des „Schutzraums“ über Jahrtausende perfektioniert haben.

Das Spiel mit Widersprüchen

Was Ronchamp so einzigartig macht, ist die Spannung zwischen Masse und Leichtigkeit, Chaos und Ordnung, Dunkelheit und Licht.

- Von aussen wirkt das Gebäude fast roh und wuchtig, doch innen ist es von einer betörenden Lichtführe durchzogen.

- Die Fassade scheint zufällig perforiert, doch die Lichtstrahlen fügen sich zu einem choreographierten Spiel aus Helligkeit und Schatten.

- Das Dach wirkt schwer und massiv, doch es schwebt wie eine Muschel auf winzigen Stützpunkten.

Ronchamp als Rückkehr zu den Ursprüngen

Le Corbusier hat hier einen Bau geschaffen, der nicht einfach modernistisch ist, sondern zeitlos, weil er sich an universelle Prinzipien der Architektur anlehnt.

Ronchamp ist kein Maschinenbau, sondern ein „mystischer Raum“.

Und genau das macht sie zu einem der faszinierendsten Bauwerke des 20. Jahrhunderts.